Выученной беспомощности не существует (вебинар Е. Тимоновой)

Посмотрел вебинар про выученную беспомощность, сделал заметок.

Короче #

То, что называют выученной беспомощностью, на самом деле — врожденная «детская» реакция на стресс. Чтобы от этой реакции избавиться, нужно избавляться от стресса (и стрессора). Вот так просто, но не легко.

1. Что такое «выученная беспомощность» #

Есть такое понятие — «выученная беспомощность». Википедия:

состояние человека или животного, при котором индивид не предпринимает попыток к улучшению своего состояния (не пытается избежать отрицательных стимулов или получить положительные), хотя имеет такую возможность.

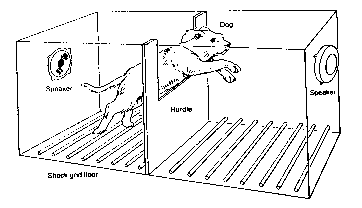

Эксперимент, после которого появилось это понятие, выглядел так: трех собак сажали в три разные изолированные камеры. Каждую собаку время от времени било током.

Собака в первой камере могла отключить ток, если нажимала на специальную пластину.

Собака во второй камере ничего не могла поделать и током ее переставало бить, когда собака в первой камере нажимала пластину.

Собака в третьей камере была контрольной, ее током не били.

После первой фазы собак переводили в другие клетки, в которых одна из стенок заменена низкой перегородкой, ее можно было перепрыгнуть.

Собак снова били током, и собаки из первой группы (которые нажимали пластину) и из третьей, контрольной, легко перепрыгивали перегородку. Собаки из второй группы скулили и ложились на пол, перенося удары возрастающей мощности и не пытаясь выбраться.

Такое состояние назвали выученной беспомощностью и свели к следующей логике:

- собаку бьет током, а потом перестает бить током

- повлиять ни на начало пытки, ни на ее окончание собака не может

- после энного количества повторений собака «научается» тому, что от нее в этой ситуации ничего не зависит и сделать ничего нельзя, и переносит эту модель на другие ситуации, в которых на самом деле можно избежать нежелательных воздействий.

Потом испытывали на людях, нашли статистически значимое подтверждение гипотезы. Сделали вывод, что к состоянию выученной беспомощности приводит стресс, сопровождающийся отсутствием контроля и предсказуемости.

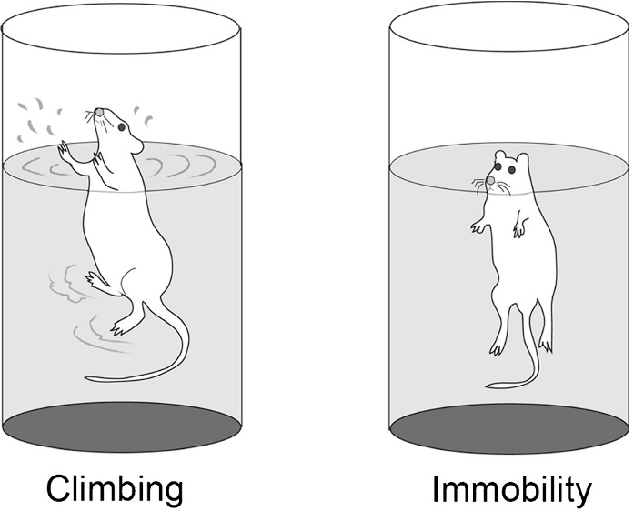

На мышах-крысах ставили такой эксперимент: их подвергали испытанию током (как собак в первой фазе), а потом отправляли плавать в специальной емкости. Крысы из камер с кнопками дольше боролись за жизнь и барахтались, чем крысы с выученной беспомощностью — те быстро сдавались и шли ко дну.

У животных в состоянии выученной беспомощности психологи увидели явные черты того, что у людей зовется клинической депрессией.

2. Что такое на самом деле «выученная беспомощность» #

Спустя некоторое время исходную гипотезу опровергли.

Оказывается, это была не выученная и не беспомощность. Ровно такое же поведение — отказ от активного поиска выхода из стрессовой ситуации — обнаружили у животных, живущих в очень тепличных условиях и никогда не подвергавшихся аналогу пытки током. Более того, в похожем состоянии пребывали детеныши некоторых животных прямо с рождения. Возникла гипотеза, что такая реакция — врожденная.

Общий вывод: то, что называли выученной беспомощностью, это реакция на стресс, свойственная детям (и детенышам). И переход взрослого животного или человека в такое состояние — это не «выучивание» такого поведения, а наоборот, откат в детскую модель, когда взрослая вдруг оказалась несостоятельной.

На сильный стресс есть два типа реакций: активная (бей-беги) и пассивная (замри). У многих животных детеныши реагируют замиранием в опасной ситуации, чтобы взрослые подскочили и разобрались по-своему. Ну, так эволюционно выгоднее.

У людей в ситуации сильного стресса происходит откат к такой детской модели, в которой наблюдается отказ от реакции. Вызывают этот откат все те же два фактора сильного стресса — отсутствие предсказуемости и контроля над ситуацией.

Уличные псы в исходном эксперименте вели себя во второй фазе увереннее, чем породистые собаки, воспитанные в питомниках или семьях. Они реже смирялись с бьющим их током и чаще выпрыгивали из камеры во второй фазе. Видимо, уличные псы брали это на улицах, учились в жесткой среде и обрели стойкость. Напрашивается вывод: значит, надо воспитывать молодежь в спартанских условиях, чтобы она обретала стойкость к сложным жизненным ситуациям? Характеризующимся утратой предсказуемости и контроля?

Нет.

Эксперименты-наблюдения на мышах показали следующее: мышата, выросшие в заботливых семьях, гораздо активнее и результативнее исследуют окружающий мир — у них как будто некая внутренняя опора появляется, уверенность, что есть в мире островок спокойствия, гавань, куда всегда можно причалить. А мышата из семей с родителями-пофигистами растут более тревожными и менее активными — нет у них опоры.

Кажется, примерно об этом книга Тайная опора Петрановской. Сам не читал, жена читала.

3. Про стресс #

Тут кстати придутся мои полторы заметки по выпуску подкаста «Критмышь» про стресс:

- Стресс — это реакция организма на изменяющуюся ситуацию в окружении, реакция приспособления

- Надо разделять стресс (реакцию) и стрессор (то, что вызывает реакцию). Можно говорить о разном стрессе в ответ на разные стрессоры, можно говорить отдельно об устойчивости к стрессу как реакции, можно говорить о разной устойчивости к разным стрессорам

- Дисстресс — стресс, от которого плохо; эустресс — стресс, от которого хорошо (сильная радость)

- Прекондиционирование: «прививка» от стрессорного воздействия, подготовка к стрессорным ситуациям

- Стресс может быть стрессором («чего я постоянно стрессуюсь, ааа»)

Итак, в у стресса есть два фактора, которые вызывают этот откат к «детской» модели поведения — утрата предсказуемости и утрата контроля.

Люди помягче (но инициированные во взрослого!) борются с помощью стресса повышением предсказуемости. Люди пожестче — повышением контроля.

Пример из страшного прошлого: в блокадном Ленинграде не сойти с ума людям помогали привычные ритуалы. Заправить постель, перемыть посуду, подмести. Таким образом в очень стрессовой и сложной ситуации люди как бы очерчивали вокруг себя зону, которую они способны контролировать, и, собственно, осуществляли над ней контроль. Это была coping-стратегия, как это сейчас называют.

И еще кусочек про детство — это важно. Детство помнится как максимально простое, беззаботное и безопасное время из-за нейромедиаторной подпитки в тот период. Подпитка нужна, чтобы детство вообще пережить и пройти. Это самый опасный период для любого существа, тебя может сожрать почти кто угодно, а ты еще ничего не умеешь.

4. Что делать со стрессом? #

Итак, выученная беспомощность — не выученная, а врожденная, реакция и ее запускает сильный продолжительный стресс. Некто попадает в скверную ситуацию, в которой сильно снижены или отсутствуют предсказуемость и контроль, и испытывает в ответ на это стресс.

Надо от него избавляться — общие советы такие:

- мириться с тем, с кем вышел конфликт (if any)

- питаться, не голодать (поел = в безопасности)

- питаться в меру, не переедать

- заниматься физической активностью — чем угодно

- дышать (выдох длиннее вдоха — включает парасимпатическую систему; дышать животом)

- обниматься (тактильный контакт с людьми провоцирует выброс гормонов)

- умываться холодной водой — тут много интересных подробностей про физиологию, можно посмотреть с таймкода

Что нужно делать, чтобы повысить устойчивость к стрессу:

- общаться с людьми, быть рядом с ними

- высыпаться (см. пост про маску и беруши и абзац про практики ОМХа)

- йога-медитация; флоатинг тоже норм

- социальный успех, повышение статуса в иерархии — для увеличения зоны контроля («синдром вахтера» — это стратегия борьбы со стрессом через проявление контроля)

- наведение порядка там, где есть контроль («встань прямо и уберись в комнате» — Д. Питерсон).

Дышите. Встаньте прямо. Уберитесь в комнате.